「焼酎かす」など有機性廃棄物を次世代電源として活用

工学部 電気工学科

田島 大輔 教授

廃棄物「焼酎粕(かす)」を活用した低コストの充電池開発

田島研究室では、焼酎の製造時に生じる「粕(かす)」を活用した充電池を開発しています。いわゆる廃棄物を使用するため、低コストなうえ、放充電の際に劣化が少ないので長期間の使用も可能。また、この充電池は瞬間的に大きな電気を放充電できるため、将来的には電気自動車、小型モバイル機器、家庭用の充電池などへの実用化が期待されています。さらなる効果として、未来を担う産業が創られることによって新たな雇用が生まれるなど、地域活性化への貢献も見込まれています。

活性炭に加工して電極材料に利用する方法は特許も取得

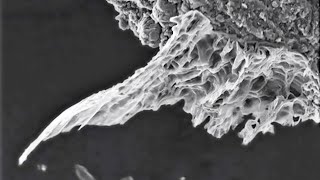

この充電池は、「電気二重層キャパシタ」タイプ。「焼酎かす」に小さな穴をたくさんあけて活性化させる「賦活(ふかつ)」という過程を経て活性炭に加工すると、多数のイオンを吸着できる優秀な電極材料として利用できます。(特願2018 ─ 145277「活性炭作製方法」)

「電気二重層キャパシタ」は、この活性炭の表面にある微細な隙間に多数のイオンが付着したり放出されたりする現象を利用した充電池で、短時間で充放電する瞬発力に優れており、繰り返しの使用に非常に強いという特徴があります。

地域に存在する資源から環境に優しいエネルギーを創出

廃棄物を資源として、環境保護や地域貢献にも繋がるこの技術はすでに実用化されています。リチウムイオン電池に代わる次世代電源として、「金属空気燃料電池」と蓄放電ユニット「電気二重層キャパシタ」を組み合わせ、リチウムイオン電池の10倍の重量エネルギー密度を持つ次世代の電源ユニットを作る企業が鹿児島県に立ち上がりました。この電池と充電池「キャパシタ」の電極に、「焼酎かす」由来の活性炭が使われています。このユニットは発電後の電解液と負極泥が強アルカリにならないので、電解液の廃棄過程で環境破壊を招くこともありません。また「焼酎かす」のほか、鹿児島の温泉水由来のマグネシウム(負極)、地域の竹林からとれる竹(電解質など)も素材として活用。地域にある資源から、環境にやさしいエネルギーを作り出しています。